Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah

haji. Sebagai rukun Islam kelima, haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga manifestasi dari kepatuhan, pengorbanan, dan kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya.

Sayangnya, semangat luar biasa umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah agung ini tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia. Alhasil, antrean keberangkatan haji kini menjadi fenomena nasional yang ironis, di mana keinginan kuat tak selalu berbanding lurus dengan kesempatan nyata untuk berangkat.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Data Kementerian Agama (Kemenag) mencatat bahwa jumlah pendaftar haji terus meningkat setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, calon jamaah haji harus menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk bisa berangkat. Di beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur, masa tunggu mencapai lebih dari 30 tahun. Bahkan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, antrean haji bisa mencapai 47 tahun.

Ini berarti seseorang yang mendaftar haji pada usia 30 tahun baru akan berangkat ketika usianya sudah hampir 80 tahun, jika usia mengizinkan.

Penyebab utama dari lamanya masa tunggu ini adalah terbatasnya kuota haji yang

diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan kesepakatan internasional, kuota haji ditentukan sebesar 0,1% dari jumlah penduduk Muslim di suatu negara. Dengan populasi Muslim yang sangat besar, kuota 221.000 orang per tahun untuk Indonesia jelas tidak mampu mengimbangi tingginya animo masyarakat untuk berhaji.

Meski pemerintah terus melakukan

diplomasi untuk menambah kuota, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pendaftar selalu jauh lebih besar daripada kuota yang tersedia.

Ironi terbesar dalam antrean panjang ini bukan hanya pada angka atau statistik, tetapi

pada kerinduan spiritual yang tak kunjung terpenuhi. Banyak calon jamaah haji yang rela

menabung sejak muda, menjual harta, bahkan mengubah gaya hidup agar dapat mendaftarkan diri secepat mungkin. Namun, meski persiapan telah matang, kepastian keberangkatan tetap berada di luar kendali mereka.

Lebih menyedihkan lagi, banyak di antara mereka yang wafat sebelum sempat menginjakkan kaki di Tanah Suci. Mereka telah menyimpan niat dan menabung selama puluhan tahun, namun takdir berkata lain. Situasi ini menimbulkan pertanyaan etis dan filosofis: apakah sistem kita cukup adil untuk mengakomodasi aspirasi spiritual umat?

Selain haji reguler, terdapat pula jalur haji khusus (dulu disebut haji plus) yang memungkinkan seseorang untuk berangkat lebih cepat, yakni sekitar 5–7 tahun masa tunggu dengan biaya yang jauh lebih tinggi—mencapai dua hingga tiga kali lipat dari haji reguler.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial dalam pelaksanaan ibadah haji.

Haji yang sejatinya adalah ibadah penyucian diri dan kesetaraan di hadapan Allah, ternyata dalam praktiknya bisa diakses lebih cepat oleh mereka yang mampu secara finansial.

Sementara itu, jutaan umat dari golongan menengah ke bawah harus bersabar puluhan tahun meski mungkin justru merekalah yang lebih mendambakan pengalaman spiritual tersebut untuk menguatkan hidup dalam keterbatasan.

Masalah antrean haji seharusnya tidak hanya menjadi urusan teknis antara kuota dan

pendaftar, tetapi juga menjadi ruang refleksi nasional terhadap bagaimana kita memandang ibadah. Dalam Islam, haji diwajibkan bagi mereka yang mampu—secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Namun, semangat masyarakat untuk beribadah kadang tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam terhadap syarat dan urgensi ibadah lainnya.

Sebagai contoh, banyak umat yang memaksakan diri untuk mendaftar haji meski belum sepenuhnya siap secara fisik maupun finansial, karena takut kehabisan kuota di masa tua.

Bahkan ada yang mendaftarkan anak-anaknya yang masih belia agar bisa berangkat ketika

dewasa nanti. Padahal, ibadah haji memiliki dimensi kesiapan lahir batin yang tak bisa hanya direncanakan secara administratif.

Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu lebih aktif mengedukasi umat bahwa

keberangkatan haji bukanlah satu-satunya indikator kesalehan. Ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan dengan khusyuk, seperti sedekah, shalat berjamaah, zikir, puasa sunnah, bahkan umrah (yang antreannya tidak selama haji), juga merupakan bagian dari penghambaan kepada

Allah.

Dalam jangka pendek, langkah diplomatik untuk menambah kuota haji tetap perlu diupayakan. Namun, untuk jangka panjang, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti:

- Peningkatan kualitas layanan dan transparansi antrean, agar tidak ada kecurangan atau manipulasi dalam sistem keberangkatan.

- Pemetaan ulang prioritas keberangkatan, misalnya dengan memberi prioritas kepada

lansia yang sudah mendaftar sejak lama. - Mendorong umat untuk melaksanakan umrah lebih dahulu, sebagai alternatif pengalaman spiritual yang serupa namun dengan antrean lebih singkat.

- Menggalakkan pendidikan ibadah yang komprehensif, agar umat memahami bahwa

ibadah bukan hanya tentang berangkat ke Mekah, tapi juga tentang kualitas keimanan

dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena panjangnya antrean haji di Indonesia adalah potret ironis dari semangat tinggi umat Islam yang terbentur oleh keterbatasan sistem dan kuota. Di satu sisi, ini adalah bukti kecintaan luar biasa kepada ibadah. Namun di sisi lain, ini juga merupakan tantangan nyata bagi pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Kita semua berharap agar panggilan suci ini tidak hanya menjadi angan-angan panjang

yang tertahan oleh administrasi, tetapi benar-benar menjadi pengalaman ruhani yang mampu membentuk pribadi yang lebih bertakwa, baik bagi mereka yang telah berangkat, maupun yang sedang menanti dengan sabar.

Darunnajah, 20 Mei 2025

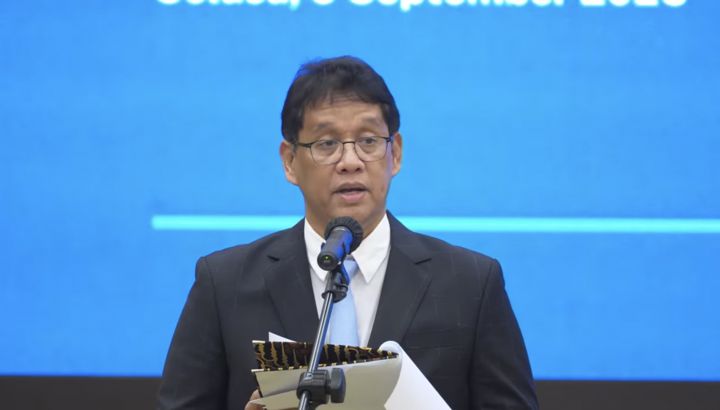

Idi Darusman, S.H.I., M.Pd, penulis adalah Pengajar di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta