Delapan puluh tahun sudah dari pembacaan proklamasi kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, kita diingatkan pada perjuangan panjang bangsa ini menolak penjajahan. Namun di balik semangat ini, ada ironi yang terus membayangi: kerusakan lingkungan yang semakin akut, terutama di tanah Jawa Barat. Negeri yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini justru digerus oleh kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan sesaat daripada kelestarian jangka panjang.

Jawa Barat, yang seharusnya menjadi penyangga ekologi dan pusat pangan, kini menghadapi bencana ekologis akibat keputusan politik. SK Menteri Kehutanan No. 274/2025 menjadi salah satu simbol nyata. Dengan dalih “ketahanan pangan”, lebih dari 20.413 hektar kawasan hutan di Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu ditetapkan sebagai kawasan untuk revitalisasi tambak. Ironisnya, ±16.078 hektar di antaranya merupakan hutan lindung—termasuk mangrove yang seharusnya menjadi benteng alami pesisir.

Kebijakan ini bukan hanya menghapus fungsi lindung, tetapi juga membuka jalan bagi banjir rob, abrasi, dan hilangnya ruang hidup nelayan. Padahal, mangrove adalah “paru-paru” pesisir. Hilangnya mangrove sama saja dengan membuka pintu air bah ke daratan. Seorang nelayan di Indramayu pernah berkata: “Dulu kami takut pada ombak, sekarang kami lebih takut pada kebijakan.”

Dampak kerusakan bukan hanya di pesisir. Gunung dan daratan Jawa Barat juga menanggung akibat. Pertambangan dengan 233 Izin Usaha Produksi masih aktif hingga 2025, menyisakan lubang-lubang menganga dan menurunkan kualitas DAS. Sementara itu, Citarum—sungai terpanjang di Jawa Barat—masih menyandang predikat salah satu sungai terkotor di dunia, meski program Citarum Harum sudah berjalan sejak 2018. Perbaikan kualitas air tidak konsisten; racun limbah industri dan domestik tetap mengalir.

Proyek infrastruktur besar pun tak lepas dari masalah. Tol Cisumdawu, yang diharapkan menghubungkan Bandung dengan Bandara Kertajati, justru mengalami retakan dan gerakan tanah di Km 177 pada 2025. Sawah petani seluas ±9 hektar tergenang akibat saluran air tersumbat dan pembuangan tanah proyek. Di Subang, Pelabuhan Patimban mengubah bentang pesisir, mempercepat abrasi dan penurunan muka tanah. Semua ini adalah biaya lingkungan yang jarang dihitung dalam laporan pembangunan.

Kita merayakan kemerdekaan dengan upacara bendera, tetapi di saat yang sama banyak warga di pesisir utara Jawa Barat harus mengibarkan karung pasir untuk menahan banjir rob. Di gunung, masyarakat harus berjaga setiap musim hujan karena takut longsor akibat tambang dan pembukaan lahan.

Seperti kata WS Rendra: “Bumi bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu.” Tetapi, apa yang kita wariskan kepada generasi 100 tahun Indonesia merdeka nanti? Apakah mereka akan menerima hutan yang tinggal nama, sungai yang menjadi saluran limbah, dan pesisir yang terendam air laut?

Kemerdekaan sejati seharusnya bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari kerusakan yang diwariskan oleh kebijakan yang salah arah.

Pecinta Alam Mahasiswa Universitas Subang menyerukan bahwa kemerdekaan tanpa keadilan ekologis adalah kemerdekaan yang palsu. Kita harus berani menolak kebijakan yang merampas hutan lindung, menelantarkan nelayan, dan menggadaikan keselamatan rakyat demi keuntungan sesaat.

Indonesia merdeka 80 tahun seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan: kita tidak boleh lagi tunduk pada penjajahan baru bernama krisis ekologis. Kemerdekaan yang kita rayakan setiap 17 Agustus hanya akan berarti bila bumi, air, dan udara tetap lestari bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Apabila alam rusak, maka kemerdekaan hanyalah janji kosong. Sebab rakyat yang hidup dalam bencana ekologis sesungguhnya masih dalam penjajahan—penjajahan atas hak hidupnya sendiri.”

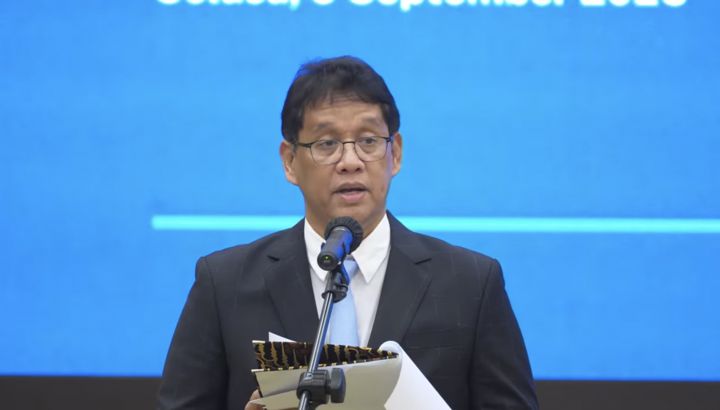

Arya Udayana Maulana, penulis Ketua Pecinta Alam Mahasiswa Universitas Subang (PALAMUS)